La palabra catalana peça (pieza) y su diminutivo peçeta

(piececita) tienen un origen muy remoto. Parece que en siglo XV se

utilizaba el diminutivo para denominar a pequeñas monedas de plata. En

el siglo XVIII, el archiduque Carlos de Austria, pretendiente del trono

español, utilizó Cataluña como centro de sus operaciones militares

durante la Guerra de Sucesión (1701- 1714) y allí acuñó una gran

cantidad de monedas de dos reales de plata a las que se llamó peçetas.

2 reales de Barcelona de Carlos, archiduque de Austria

Estas monedas circularon posteriormente por el mercado castellano

durante más de cincuenta años, llegando a popularizarse el vocablo

peseta escrito tal como se pronunciaba en Cataluña. El Diccionario de

Autoridades de 1737 define la palabra peseta como “pieza redonda que

vale dos reales de plata”.

Las primeras monedas con el nombre oficial de peseta fueron acuñadas por

José Bonaparte durante la Guerra de la Independencia en 1808. Este

monarca emitió monedas en Barcelona, Sevilla y Madrid, pero el nombre de

peseta sólo lo llevaron las batidas en Barcelona por valor de 1, 2´5, 5

y 20 pesetas.

Peseta de José I de Barcelona 1811

2,5 pesetas de Barcelona de José I 1814

5 pesetas de Barcelona 1811 de José I

20 pesetas de José I de Barcelona 1812

En 1.808 se acuñó en Gerona una moneda con la denominación duro, caso excepcional en la numismática española.

Duro de Gerona 1808

Durante el reinado de Isabel II, se acuñaron monedas de peseta para

pagar a los soldados isabelinos que defendían derechos reales frente a

los carlistas. Se llamó popularmente “peseteros” a las tropas pagadas

con esa moneda.

Peseta de Isabel II de Cataluña 1837

En 1.865 se creó la Unión Monetaria Latina con la participación de

Francia, Suiza, Italia y Bélgica, además de España, para unificar las

características de sus sistemas monetarios.

La economía española de mediados del siglo XIX continuaba padeciendo los

males endémicos consuetudinarios. En España, nunca se hizo una

revolución que alterara las estructuras agrarias, tal como la acontecida

en Francia a partir de 1789, y, por tanto, continuaba siendo un país

eminentemente agrícola con una abrumadora mayoría de población campesina

y un régimen latifundista, que se mantuvo intacto pese a los esfuerzos

de Mendizábal para alterar la situación, mediante las desamortizaciones.

La consolidación de la aristocracia y la alta burguesía como grandes

propietarios determinó la aparición de un proletariado rural que, sin

derechos ni recursos, constituyó la base de las revueltas campesinas que

se produjeron desde mediada la centuria. De igual modo, el artesanado

tendió hacia la proletarización al desaparecer los gremios y comenzar el

proceso de industrialización.

Avanzada la década de los sesentas se presentó una grave crisis agrícola

en medio de un proceso expansivo de todos los sectores económicos, que

fue frenado, además, por las convulsiones de los sectores financiero y

comercial. El descontento del proletariado era compartido por los

ahorradores que veían disminuir el valor de sus depósitos, por los

banqueros que se sentían amenazados por la quiebra, por los comerciantes

e industriales que intuían la inminente paralización de sus negocios y

por los propietarios que veían depreciados sus bienes raíces. Estos

factores fueron determinantes para el estallido revolucionario de la

Gloriosa (1868).

La situación económica al estallar la revolución era muy precaria. El

ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, Laureano Figuerola,

denunció el déficit de la Hacienda Pública y la tendencia a

incrementarse por la elevación de los gastos tras el triunfo

revolucionario, haciendo la situación cada vez más difícil. Para él, la

causa principal del estado de la economía eran los obstáculos que,

durante el período isabelino, habían puesto la política proteccionista

al desarrollo industrial y comercial. Al objeto de resolver la

situación, Figuerola tomó dos medidas que consideró imprescindibles:

Decretar la reforma del sistema monetario poniendo orden en la caótica circulación de la moneda.

Marcar como objetivo la nivelación del presupuesto de forma gradual

eliminando todos los tributos que supusieran una dificultad para la

libertad del comercio y libre circulación de mercancías. Para ello

recurrió al crédito exterior, con el resultado de elevar la deuda

externa de forma cuantiosa.

La reforma del sistema monetario español declaraba una nueva moneda

como base del mismo, naciendo así oficialmente la Peseta. (Decreto

Figuerola, Ministro de Hacienda, 19-10-1868)

La moneda adoptó la normativa del sistema métrico decimal y se dividía

en cien céntimos fijándose su valor en 0,290 gramos de oro fino.

Se acuñaron piezas de 10, 5, 2 y 1 céntimos. La moneda de 50 céntimos

de 1.868 se llamó media peseta o dos reales y la de cinco pesetas, un

duro, denominaciones que perduraron hasta su desaparición. Las monedas

de 10 y 5 céntimos pronto recibieron la denominación popular de perra

gorda y perra chica debido a que el grabador de la Casa de la Moneda,

Luis Plañiol, dibujó para el reverso un león que representaba

alegóricamente el Imperio Español, pero éste se encontraba ya casi

extinguido y el pueblo hablaba despectivamente de la figura diciendo que

más que un león parecía una perra. Por extensión, continuaron

denominándose así las monedas de aluminio de igual valor acuñadas

durante la dictadura de Franco.

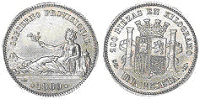

La primera emisión de las nuevas monedas realizada por el Gobierno

Provisional no llevaba la inscripción España. Rápidamente se subsanó la

omisión, pero ya había monedas circulando con la inscripción Gobierno

Provisional.

20 céntimos de plata Madrid 1869

50 céntimos de plata Madrid 1869

50 céntimos – media peseta – de Madrid 1870

Peseta de plata Madrid 1869

2 pesetas Madrid 1869

Céntimo de cobre Barcelona 1870

2 céntimos de cobre Barcelona 1870

5 céntimos de cobre Barcelona 1870

10 céntimos de cobre Barcelona 1870

Peseta de plata Madrid 1870

Además de las perras, otra moneda tuvo una definición popular que ha

perdurado más que la propia moneda. Son los duros llamados del “tío

sentao” emitidos por el Gobierno Provisional en cuyo anverso aparece la

figura de una matrona, Hispania, recostada sobre la Península con la

cabeza en los Pirineos y los pies en el estrecho de Gibraltar. Eran

monedas de plata muy queridas por el valor del metal (plata de ley de

900 milésimas cuando la ley normal era de 835 milésimas) y su diseño

estaba inspirado en el áureo del emperador Adriano.

Duro – 5 pesetas – 1870

Áureo de Adriano (134-138)

Anverso: La leyenda HADRIANVS – AVG COS III P P en torno al busto del emperador.

Reverso: La leyenda HISPANIA sobre la figura de la diosa del mismo

nombre que sostiene una rama en su mano derecha y descansa el brazo

izquierdo echado hacia atrás sobre una roca. Frente a ella, un conejo.

100 pesetas de oro Madrid 1870

AMADEO I

La emisión de moneda bajo Amadeo I fue muy reducida quizá debido a lo efímero de su reinado.

5 pesetas de Amadeo I Madrid 1871

25 pesetas de oro 1871 Madrid

100 pesetas de oro de Amadeo I Madrid 1871

Durante la Primera República circularon las mismas monedas que en el

período del Gobierno Provisional, si bien se emitieron algunas locales

durante la insurrección federal. La sublevación fue rápidamente

controlada excepto en Cartagena, que se proclamó cantón independiente en

1873. La Junta de Salvación Pública del Cantón de Cartagena requisó

metales preciosos y joyas al objeto de fundirlos y acuñar monedas que

llevaban la leyenda “Cartagena sitiada por los centralistas”.

2 pesetas “cantonales” de Cartagena 1873

10 reales “cantonales” de Cartagena 1873

5 pesetas “cantonales” de Cartagena 1873

Carlos María de Borbón y Austria asumió el liderazgo de los

Carlistas y se proclamó rey con el nombre de Carlos VII. Entre 1874 y

1876 emitió moneda desde Oñate, donde estableció su Real Casa de la

Moneda, con la leyenda “Carlos VII Rey de las Españas – Dios, Patria y

Rey”.

Estas monedas circularon al mismo tiempo que las legales ya que al

pueblo sólo le interesaba el valor de la plata que contenía cada moneda.

Posteriormente se exilió y emitió moneda desde Bruselas.

5 pesetas de Carlos VII Oñate 1874

5 céntimos de Carlos VII de Oñate 1875

10 céntimos de Carlos VII de Oñate 1875

50 céntimos de Carlos VII de Bruselas 1876

RESTAURACIÓN

En 1875 se realiza la Restauración de la monarquía y sus primeros

gobiernos se marcaron como objetivo inmediato reducir la deuda pública,

cada vez más elevada desde que estalló la revolución a causa de la

guerra carlista y de los problemas cubanos. El contexto internacional

era depresivo, pero no impidió que la estabilidad política conseguida

con la Restauración, facilitara la entrada de capital extranjero para

activar la minería, aunque continuara, de alguna manera, la limitación

en el comercio al combinarse acuerdos bilaterales con una cierta

protección arancelaria.

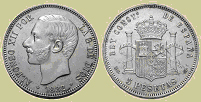

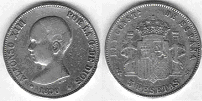

ALFONSO XII

En 1876 jura la Constitución el rey Alfonso XII y se acuñan monedas con

su figura. Cuando aparecieron las que el busto llevaba barba y bigote,

el pueblo creyó que a causa de ello las monedas tenían mayor cantidad de

plata y quien podía hacerlo comenzó a acapararlas. Estas monedas eran

conocidas popularmente como “las de patillas”.

5 céntimos de cobre 1877

5 céntimos de cobre 1879

10 céntimos de cobre de 1877 (ensayo)

10 céntimos de cobre de Barcelona 1878

10 céntimos de cobre 1879

50 céntimos de plata Barcelona 1880

50 céntimos de plata 1881

Peseta de plata 1876

Peseta de plata 1882

Peseta de plata 1885

2 pesetas de plata 1882

2 pesetas de plata 1883

2 pesetas de plata 1884

5 pesetas de plata 1876

5 pesetas de plata 1877

5 pesetas de plata 1882

5 pesetas de plata 1884

10 pesetas de oro 1878

25 pesetas de oro 1878

25 pesetas de oro 1882

25 pesetas de oro 1883

MONEDAS DE FILIPINAS

10 centavos de peso de plata 1885

20 centavos de peso de plata 1884

50 centavos de peso de plata 1880

50 centavos de peso de plata 1885

4 pesos de oro de Manila 1881

Un peso resellado de 1887 (última moneda española de Filipinas)

LA REGENCIA Y ALFONSO XIII

Al iniciarse la Regencia de María Cristina, en 1885, una grave crisis

económica azotaba el mundo con la excepción de Alemania. El país teutón

había consolidado un fuerte mercado interior gracias a la Unión

Aduanera, a un sistema ferroviario unificado, a una política

proteccionista, a la creación de un banco central y al nacimiento de una

potente banca privada. Al propio tiempo se iban formando asociaciones

empresariales en distintas actividades para coordinar los esfuerzos

productivos en vez de practicar la competencia desleal. A partir de 1883

se ponen en marchan los seguros sociales obligatorios y, así, amparado

por una legislación social muy avanzada para su tiempo, el sistema

productivo crecía poderosamente inmune a las crisis económicas. A ello

había que añadir la unión política que otorgó estabilidad al sistema y

permitió un fuerte proceso expansivo en todos los órdenes de

actividades.

Pronto los dirigentes de la política económica española, y en especial

Cánovas, se preguntaron si el patrón alemán podría practicarse en

España. Ese modelo se asimiló enseguida iniciándose así la andadura

hacia la autarquía económica, en donde pronto surgieron cárteles como La

Unión Española de Explosivos, y se adoptaron medidas de política social

que intentaban seguir el ejemplo alemán. En 1883 se creó la Comisión de

Reformas Sociales. En 1900, Dato inició lo que más adelante se

conocería como Seguridad Social. Raimundo Fernández Villaverde abordó,

en 1900, una reforma fiscal que supuso un alivio en el sector público y

que expresó la aversión hacia el déficit. Echegaray, en 1906, anunció

el abandono del recurso al déficit público, proporcionando una

influencia positiva a la actividad económica, como se puso de manifiesto

en el crecimiento de la banca privada, convertida en banca mixta, que

insufló un fuerte apoyo al proceso de industrialización.

En 1883 se abandonó la idea de ajustarse al Patrón Oro y en 1900, el

Banco de España actuó como banco de bancos. La desmonetización del oro

implicó la circulación de una moneda fiduciaria que facilitaba el

desarrollo empresarial, aunque, como contrapartida, los españoles no

podían saber con seguridad el valor del dinero que poseían. (Olariaga)

Sin embargo, lo que en Alemania significó un círculo virtuoso en el que

la riqueza creó más riqueza, en España no obtuvo el mismo éxito. Se

alcanzó un cierto crecimiento debido a la aportación de capital de los

empresarios cubanos, obligados a adquirir productos de la metrópoli a un

precio superior al del mercado internacional, a la exportación de

minerales y a la entrada de capital extranjero, principalmente de la

Iglesia francesa huyendo de la legislación anticlerical del país vecino.

Este crecimiento, sin embargo, fue reducido porque la industria y el

transporte dependían del carbón asturiano, cuyos costes de extracción

colocaban su precio muy por encima del inglés. Durante este período,

pues, existía una fuerza expansiva basada en la exportación y en la

llegada de capital exterior frente a una contractiva que se componía de

una energía muy cara y unos aranceles y normas intervencionistas que

estrangulaban el funcionamiento del mercado interior. Si a ello se añade

el incremento demográfico, y una tendencia cada vez mayor hacia la

urbanización, con una escasa oferta de viviendas, nos encontramos con un

hacinamiento en alojamientos insalubres que generaró unas consecuencias

sanitarias lamentables y sirvió de exacerbación al radicalismo social

que hasta ahora sólo existía en los latifundios.

Por otra parte, la crisis ferroviaria incidía en la agravación del

panorama socioeconómico. La deficiente gestión provocaba cuantiosas

pérdidas en la explotación y, como la suspensión del servicio hubiera

sido catastrófica para todos los sectores, no quedaba más remedio que

subvencionar a las compañías. Ello generaba un malestar polémico porque

detraía fondos de los que debían percibir otros sectores vitales para

el desarrollo como la educación, la sanidad o la red de carreteras.

La imitación, burda en muchos casos, del modelo alemán provocaba

tensiones y empezaron a surgir voces regeneracionistas pidiendo la

eliminación de un régimen oligárquico que mantenía a España adormecida

bajo una situación de aparente bienestar. (Durán y Ventosa)

Antonio Maura, en 1907, intentó romper la dinámica proclamando la

necesidad de iniciar una revolución desde el Gobierno. Este mensaje

atrajo a grandes masas de clases medias, facilitando la búsqueda de una

profunda transformación del modelo económico implantando durante la

Regencia.

Maura quería lograr la paz social con un mensaje basado en la justicia y

no en la búsqueda de adhesiones en el mundo obrero. Con esta actitud,

que caló en las masas, logró un persistente desarrollo entre 1906 y 1909

utilizando las líneas básicas de la política económica de la Regencia,

pero acentuándolas para cumplir su intención de realizar la revolución

desde el Gobierno. No obstante, pese al progreso alcanzado en el trienio

maurista, si se contemplan las cifras macroeconómicas entre 1898 y

1913, se observa que el crecimiento fue muy lento y además estuvo sujeto

a tensiones inflacionistas de gran calado. La tasa media anual de

incremento de PIB al coste de los factores era de 1,42% y en la renta

familiar neta disponible un 1,11%. La divergencia respecto a los países

de nuestro entorno aumentó.

Al ser apartado Maura de la jefatura del partido conservador por las

maniobras de Alfonso XIII y asesinado Canalejas, no se pudo concluir el

modelo económico que puso en marcha Cánovas, ni tampoco formular una

política económica alternativa como pretendía el presidente asesinado.

El intervencionismo de la política económica se acentuaba con Cambó,

reforzando aún más el corporativismo que impregnaba la economía española

y, a ello, quizá contribuyeron las carencias subsecuentes a la Primera

Guerra Mundial. Esta mezcla de corporativismo, creación de cárteles e

intervencionismo comenzaba a definir las características de la futura

empresa pública española.

Cambó abordó en 1922 el Arancel que llevó su nombre porque consideraba

que todo el sistema económico español podría arruinarse si no existía

una fuerte protección arancelaria frente a los riesgos de la posguerra.

El sistema proteccionista de Cambó constituyó lo que en la Sociedad de

Naciones llamaban “muralla china arancelaria española”.

En el ámbito monetario, a partir de 1876 las monedas de plata eran

las de curso legal obligatorio forzando la desaparición monetaria del

oro. El valor de la plata se había ido devaluando de tal modo que las

monedas con un valor facial de cinco pesetas valían sólo dos, por lo que

con cada duro acuñado, el Estado ganaba tres pesetas. Esto despertó la

picaresca y los poseedores de metal vieron la oportunidad de ganar

dinero. Fue el caso de los llamados “duros sevillanos”, que, aunque

poseyendo idéntico diseño y valor que los de curso legal, eran falsos

porque su acuñación no era oficial. Su nombre popular se debía a que, al

parecer, comenzaron a emitirse en Sevilla. No obstante, su fabricación y

uso se extendió de tal forma que durante el reinado de Alfonso XIII

hubo que cambiarlos por duros de curso legal para poder retirarlos de la

circulación.

Como las monedas ya no valían el equivalente al metal que llevaban, se

generalizó el uso de billetes y la acuñación de monedas en metales menos

valiosos.

En 1885 moría Alfonso XII sin conocer a su hijo, quien nacería meses más

tarde. Alfonso XIII fue proclamado rey desde su nacimiento y su madre,

María Cristina, ocupó la Regencia. La Regente ordenó que se emitiera

moneda con la efigie del rey niño. Como era un bebé, el pueblo terminó

designando esta moneda con el apelativo de “el pelón”.

5 Pesetas de plata 1888

Peseta de 1889

5 pesetas 1890

20 pesetas de oro 1890

Peseta de plata 1891

50 céntimos de plata 1892

50 céntimos de plata 1892

2 pesetas de plata 1892

2 pesetas de plata 1893

Cuando el rey fue creciendo se sustituyó la efigie y las monedas eran conocidas como “las del bucles”.

5 pesetas de plata 1892

20 pesetas de oro 1892

Peseta de plata 1893

50 céntimos de plata 1894

2 pesetas de plata 1894

5 pesetas de plata 1895

2 pesetas de plata 1898

A partir de 1896 de nuevo se modificó la figura y ahora eran conocidas como “las del tupé”.

100 pesetas de oro 1897

5 pesetas de plata 1898

Peseta de plata 1899

5 pesetas de plata 1899

20 pesetas de oro 1899

50 céntimos de plata 1900

Peseta de plata 1900

A partir de 1903 el apelativo de las monedas fue “las del cadete”.

Peseta de 1903

2 céntimos de cobre 1904

50 céntimos de plata 1904

Peseta de plata 1904

20 pesetas de oro 1904

2 pesetas de plata 1905

Céntimo de cobre 1906

50 céntimos de plata 1910

Céntimo de cobre 1911

2 céntimos de cobre 1911

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Primo de Rivera continuó la política de intervención, aunque aceptando

la idea regeneracionista de que el sector público debía satisfacer las

demandas sociales del pueblo. Para ello era precisa una reforma fiscal,

pero al fracasar en sus intentos, se convirtió en un esclavo del déficit

público. La Dictadura consiguió una etapa de paz social, situación que

durante la Restauración no había existido, que pudo aprovechar el

sector productivo.

El resultado fue de siete años de continuo y, en algunas ocasiones

fuerte,, desarrollo económico con unas cifras de incremento del PIB a

precios del mercado de, según Julio Alcaide, 5,93% en 1925 o 7,08% en

1927.

Este crecimiento era posible en un contexto mundial expansivo, pero

cuando el signo internacional cambió y Argüelles intentó frenar la caída

de la cotización de la peseta con restricciones a la demanda interna

para adecuar los precios interiores a los internacionales, la etapa de

expansión de la Dictadura terminó.

El impacto en España de la crisis mundial originada tras la quiebra de

la Bolsa de Nueva York en 1929 fue menor que en otros países debido a

los rasgos característicos de la economía española de la época. Al ser

un país mediterráneo, periférico, tradicionalmente aislado y aún poco

industrializado no podía verse afectado de la misma forma que otros

países más industrializados como Alemania.

La crisis no afectó de la misma forma a todos los sectores económicos.

La peor parte la sufrieron los productos agrícolas o industriales de

exportación como la naranja valenciana o el hierro vasco. Sin embargo la

industria química no se vio afectada y la textil se vio beneficiada por

la mejora de la demanda interna de sus productos.

Tras la caída del Directorio, tanto el Gobierno de Berenguer como el de

Aznar mostraron sus intenciones de liberalizar la economía privada,

suprimiendo trabas y entorpecimientos que impedían su despegue. Más de

veinte organismos corporativos creados durante la Dictadura fueron

desmantelados, pero, pese a ello, el entramado corporativo e

intervencionista de épocas anteriores estaba intacto al advenimiento de

la República.

A partir de 1.925 se acuñaron monedas de veinticinco céntimos en níquel.

Eran llamadas “la caraba” porque llevaba una carabela navegando con las

velas al viento. Estas monedas podían confundirse, por el tamaño, con

las de dos pesetas de plata por lo que hubo que sustituirlas por otras

con un taladro en el centro. El taladro tuvo éxito y perduró hasta la

emisión de la moneda de 25 pesetas de Juan Carlos I.

25 céntimos de níquel Alfonso XIII

1925

Hasta 1926 figuraba en el anverso de las monedas el busto del rey con

15 años de edad. En este año se encargó el diseño de un busto acorde

con la edad del monarca, pero sólo pudieron hacerse pruebas y la llegada

de la II república impidió su circulación.

50 céntimos de plata 1926

25 céntimos de níquel 1927

Peseta de plata 1929

5 céntimos de cobre 1929

5 céntimos de cobre 1929

MONEDAS DE PUERTO RICO

Peso – 5 pesetas – de plata 1895

5 centavos de peso de plata 1896

10 centavos de peso de plata 1896

40 centavos de peso plata 1896

SEGUNDA REPÚBLICA

Las perspectivas económicas se deterioraron a partir de Abril de 1931 al establecerse la República.

El régimen republicano continuó con el corporativismo de épocas

anteriores creando más organismos corporativos que los que habían

desaparecido durante el gobierno de Berenguer. El resultado fue un

mercado interno estructurado en torno al sindicalismo y corporativismo.

Si a esto se añade la vigencia del Arancel Cambó de 1922 y la

instauración de un sistema de cupos durante el primer año de la

República, quedaba plenamente justificado el estrangulamiento de la

economía.

Fue un período muy agitado políticamente, al que se unió una grave

crisis económica que elevó, en forma cuantiosa, la tasa de paro con la

subsiguiente sensación de crisis social, que tuvo manifestaciones

virulentas como la revuelta asturiana de 1934.

En este contexto político-social, el PIB a precios de mercado apenas

crece un total de poco más del 5%, dato que demuestra que el modelo

económico republicano tampoco sirvió para resolver las cosas.

Quizá se pueda encontrar alguna justificación si se tiene en cuenta que

durante la etapa mencionada hubo doce ministros de Hacienda, algunos,

como el socialista Indalecio Prieto, con una manifiesta incapacidad para

el cargo. La única idea que poseía Prieto era la nivelación

presupuestaria en una época en la que Keynes recomendaba una fuerte

inversión pública como medida reactivadora de la economía.

Además del intervencionismo se adoptaron otras medidas entre las que destacan:

a) La ley de Términos Municipales promulgada para obligar a los

patronos a contratar trabajadores del propio término municipal evitando

con ello que pudieran recurrir a jornaleros de otros términos para

romper las huelgas.

b) Obligación de cultivar todas las tierras bajo amenaza de confiscación.

c) Prohibición a los propietarios de rescindir el contrato de arrendamiento a los campesinos.

d) Importación de trigo tirando la producción interna.

Estas medidas no dejaron satisfecho a nadie contribuyendo a la

radicalización de las fuerzas económicas, políticas y sindicales

haciendo imposible que durante el período republicano hubiese un

despegue económico importante y todo quedó en un leve incremento del PIB

y un gravísimo aumento del desempleo.

Sin embargo, el problema económico no fue de por sí el factor

desencadenante de la caída de la República sino que contribuyó a ello

junto con los problemas políticos y sociales.

La República no fue corte drástico del modelo económico que existía

desde el último cuarto del siglo XIX, sino una especie de puente entre

dos dictaduras.

Las primeras acuñaciones en la Segunda República datan de 1933 y

1934 cuando aparecieron las monedas de una peseta y de veinticinco

céntimos.

Peseta de plata 1933

25 céntimos de cuproníquel Madrid 1934 (anverso incuso)

25 céntimos de cuproníquel 1934

LA GUERRA CIVIL

El estallido de la Guerra Civil no hace más que agudizar los problemas de la economía española.

Existían dos ejércitos bien pertrechados de un armamento que había que

pagar. El bando republicano recurrió a las reservas de metales

preciosos mientras que el nacional jugó mejor sus bazas en el extranjero

para aprovisionarse. Los nacionales tenían mejor cartel en el mundo

económico exterior que los republicanos como demuestra que la cotización

de la peseta del Gobierno de Burgos era superior a la de la República.

Por otra parte, en la zona nacional se acentuó el régimen implantado

desde Cánovas con una idea económica basada en el anticapitalismo, el

corporativismo, el nacionalismo económico, la industrialización y la

aceptación política de que éste debía ser el programa económico del

partido único del nuevo régimen.

En la zona republicana se intentó sustituir el capitalismo por un

sistema económico nuevo basado en el modelo soviético, pero los

planteamientos de Largo Caballero de establecer un control obrero del

sistema productivo nunca llegaron a implantarse.

Al estallar, en 1936, la Guerra Civil y, ante el asedio de las tropas

sublevadas a Madrid, el Gobierno de la República y las autoridades de

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se trasladaron a Valencia.

Para la emisión de moneda se construyó una fábrica, “Factoría C”, en

Castellón, donde, en 1937, se instalaron el personal y la maquinaría de

la fábrica de Madrid. En Marzo del mismo año se inició la acuñación. En

Abril de 1938 llegaron a Vinaroz las tropas nacionales provocando el

traslado de la fábrica a Aspe (Alicante), que permaneció funcionando

hasta finalizar la Guerra. En Castellón se acuñaron monedas de 5 y 50

céntimos y 1 peseta con fecha de 1937, y monedas de 5, 10 y 25 céntimos

con fecha de 1938. En Aspe se siguieron acuñando las monedas de 25

céntimos.

En 1937 apareció en el anverso de las monedas una cabeza femenina tocada con un gorro frigio.

5 céntimos de hierro 1937

5 céntimos de hierro Castellón 1937

10 céntimos de cobre 1937

25 céntimos de cobre 1937

50 céntimos de cobre Castellón 1937

50 céntimos de cobre 1937 (anverso y reverso incusos)

La peseta dejó de llevar a la vieja matrona romana y pasó a acoger a

una cabeza de mujer con el pelo suelto. Al ser amarillo el metal, el

pueblo, una vez más, acuñó una denominación que haría historia: “La

rubia”.

Peseta de latón 1937

Peseta de latón 1937 de Castellón

5 céntimos de hierro de Castellón 1938

10 céntimos de hierro de Castellón 1938

25 céntimos de Castellón y Aspe 1938

La escasez de moneda oficial obligó a diversas entidades

territoriales a realizar emisiones locales, en especial de moneda

fraccionaria. Estas monedas, emitidas en 1937, fueron retiradas de la

circulación en 1938.

2 pesetas de Asturias y León 1937

Peseta Consejo de Asturias y León 1937

50 céntimos Consejo de Asturias y León 1937

Peseta de 1937 de plata Euskadi

2 pesetas de plata Euskadi 1937

15 céntimos de hierro Olot 1937

10 céntimos de hierro Olot 1937

25 céntimos del Consejo Municipal de Ibi 1937

50 céntimos de Nules

50 céntimos del Consejo de Santander, Palencia y Burgos 1937

2 pesetas de latón del Ayuntamiento de Arahal 1937

Peseta de latón del Ayuntamiento de Arahal 1937

25 céntimos de Lora del Río

10 céntimos de Cazalla de la Sierra 1938

La Guerra civil hizo que los metales como la plata o el cobre

escasearan y fueran requisadas. Así que fue necesario recurrir a otro

tipo de materiales para emitir moneda, llegando a utilizarse el cartón.

En 1.938, por medio de un decreto, se autorizó la circulación de discos

rígidos de cartón con el escudo de la República en el anverso y un sello

de correos en el reverso. Este tipo conocido como moneda-sello se

fabricó en Aspe. Los valores fueron diversos, pero sólo los de 5, 10, 15

y 25 céntimos eran autorizados por el Decreto del Gobierno de la

República del 24-2-1938.

50 céntimos de cartón

25 céntimos de cartón

15 céntimos de cartón

10 céntimos de cartón

5 céntimos de cartón

FRANQUISMO

Al término de la Guerra Civil, el bando vencedor tuvo que hacer frente

no sólo a las dificultades derivadas de la propia contienda, sino

también a las que se ocasionaron con el casi inmediato comienzo de la

Segunda Guerra Mundial. Aunque no de una forma directa, también se

participó en el conflicto internacional con la lucha interna contra los

guerrilleros del maquis, el envío de la División Azul para hacer frente

al comunismo, las movilizaciones para evitar posibles invasiones en

Canarias, territorios africanos de Marruecos y en la Guinea Ecuatorial.

A la caída de la producción y reducción del PIB hay que añadir la

notable alteración a la baja de la demografía con más de un millón de

personas de diferencial respecto a la posible situación si no hubiera

existido el conflicto bélico.

En este contexto y con una situación política y económica muy

compleja, se inició, en 1939, un laborioso proceso de reconstrucción en

el que se pueden establecer cuatro etapas.

La primera, entre 1939 y 1945, se caracterizó por la existencia de una

economía de guerra motivada por el estallido de la Segunda Guerra

Mundial. Durante este período el índice de producción industrial es

negativo por lo que se puede hablar de una auténtica recesión.

La segunda comprende el período que va entre la finalización de la

Guerra y el inicio de la Guerra Fría (1947). Es una época en la que

existió un brutal aislamiento y una cruenta lucha guerrillera que

dificultaron de gran manera los intentos de reconstrucción. Sin embargo,

fue a partir de entonces cuando el índice de producción industrial

arrojó valores positivos, aunque en una cuantía muy inferior a la de los

países del entorno, ensanchándose enormemente el diferencial en cuanto a

ritmo de crecimiento y producción real por habitante.

La tercera se desarrolló desde 1947 a 1953. En ella se inició el

Primer Plan de Estabilización, tratando de realizar un considerable

esfuerzo productivo, al haber desaparecido parte de la presión

internacional. Se adoptó el tradicional modelo autárquico con un

importante intervencionismo. Sin embargo, fue en esta etapa cuando

comenzaron a sentarse las bases del cambio que iba a producirse en

España. Desde el comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos fue

modificando su actitud condenatoria hacia el régimen español al

constatar, de manera inequívoca, la política española de oposición

radical al comunismo. En 1953 se firmaron los acuerdos de cooperación

entre ambos Estados con lo que España daba por finalizada una etapa de

más de 80 años de neutralidad y se alineaba con el bloque occidental.

La cuarta etapa se extendió entre 1953 y 1959 y, con la ayuda económica

norteamericana, significó un notable esfuerzo de desarrollo y una

transformación en las estructuras económicas sustituyendo parte de la

industrialización por la importación de productos manufacturados y

bienes de equipo. El comportamiento de la economía española en este

período se asemejó al de los países europeos, en especial a los

mediterráneos, y los índices de producción industrial alcanzan cuotas

espectaculares con crecimientos de más de un 7% quinquenal. Sin

embargo, este crecimiento estaba mediatizado por un proceso de “stop

& go” en el que los intentos aperturistas se veían frenados por

recelos y cautelas intervencionistas.

En 1959, al finalizar este período y, pese a las grandes dificultades

que existieron, puede decirse que se produjeron avances importantes en

el crecimiento del PIB en cuya base se encontraban:

El impulso exterior materializado en una elevación de las exportaciones,

en la consecución de ayuda financiara a base de créditos procedentes

principalmente de USA y en el espectacular incremento del turismo

gracias a la labor aperturista de los ministros del ramo.

Intervención de la iniciativa privada una vez superada la concepción

utópica de la Falange reconducida por Raimundo Fernández Cuesta, con la

actuación vertebradora de la banca privada, reconvertida en mixta, que

impulsó en gran medida el proceso de industrialización.

El tercer impulso llegó con creación de grupos industriales estratégicos

que, si bien algunos desaparecieron a partir del Segundo Plan de

Desarrollo, otros se reconvirtieron según las necesidades del momento

perviviendo en las actuales Repsol, Endesa, CASA, y en otras que son

propiedad total o en parte de empresas extranjeras como SEAT o Aceralia.

El marqués de Suances y Otero Navascués fueron grandes impulsores del

proceso.

Estos motores impulsaron la economía, pero al actuar en el marco de una

política económica de marcada tendencia intervencionista, en la que

predominaban los criterios técnicos sobre los económicos, necesariamente

tenían que fracasar, porque, además, se enfrentaban a un reducido

mercado interior, por la menguada capacidad del poder adquisitivo, que

impedía el aprovechamiento de las economías de escala generadas al ser

incapaz de absorber la oferta creciente de productos. El

intervencionismo estableció un sistema de protección frente a la

competencia externa, dificultando el comercio internacional y no

aprovechando la especialización exterior obteniendo como resultado unas

industrias poco competitivas, y escasamente rentables, al ser su

producción de muy baja calidad y con unos costes de explotación muy

elevados.

La divergencia económica respecto a los países del entorno se acentuaba y

para superar la situación, y converger hacia ellos, era necesario

realizar una profunda reforma estructural, que fue precisamente lo que

se inició en 1959 con el Segundo Plan de Desarrollo. Pero esa

transformación radical exigía un hondo cambio ideológico, en relación

con la economía, capaz de provocar una auténtica revolución en la

estructura económica.

La apertura al exterior facilitada por el Plan de Estabilización de

1959, demostró la extraordinaria capacidad de la economía española para

asimilar las condiciones favorables del mercado internacional, logrando

alcanzar un incremento muy importante en la productividad, que

anteriormente estaba desaprovechado. Así comenzó el proceso de

acercamiento a las economías desarrolladas de nuestro entorno.

En la transformación del proceso productivo intervinieron diversos factores:

La existencia de productos energéticos y materias primas relativamente baratos.

El sector exterior expansivo que permitió aprovisionarse de la

tecnología y bienes de equipo necesarios para impulsar el desarrollo, y

obligó a aceptar las reglas de la competencia, con el consiguiente

incremento de la competitividad.

El proceso de apertura amplía las posibilidades de financiación externa

con las inversiones y la entrada de turismo de los países cercanos con

un elevado nivel de renta.

La existencia de una base industrial, aunque atrasada, y la

disponibilidad de una abundante mano de obra constituyeron una buena

plataforma de despegue.

Y, por fin, el profundo deseo de la población española de integrarse en

las sociedades desarrolladas del continente fue el acicate más poderoso

para afrontar con éxito el enorme esfuerzo que necesitaba el proceso de

desarrollo.

A partir de 1960 se inició el despegue de la economía española con la

incorporación a los mercados internacionales. Para lograrlo se adoptaron

las siguientes medidas:

Se aplicaron las normas del Fondo Monetario Internacional haciendo

convertible la moneda y fijando un cambio de 60 pesetas por dólar.

El Gobierno se comprometió a liberalizar progresivamente las importaciones procedentes de los países de la OECE.

Desaparecieron gradualmente las restricciones para adquirir participación extranjera en empresas españolas.

La consecuencia inmediata fue un fortísimo desarrollo entre 1960 y 1974

que sólo sería superado por Grecia y Japón entre los países de la OCDE.

LA MONEDA DE FRANCO

Un año antes de acabar la guerra, el bando nacional decidió encargar a

una fábrica austriaca la fabricación de monedas de 25 céntimos con

taladro central. Estaban hechas de níquel y tuvieron mucho éxito hasta

que en 1.951 se recogieron, por la subida de precio del metal en los

mercados internacionales.

50 céntimos de níquel Viena 1937

10 céntimos de Burgos 1938

Terminada ya la contienda civil se emiten, entre 1940 y 1953, monedas

de 5 y 10 céntimos cuyo diseño, en el anverso, recuerda las emisiones

monetarias ibéricas anteriores a la romanización, con un jinete

empuñando una lanza sobre un caballo al galope.

5 céntimos de aluminio 1940

10 céntimos de Madrid 1941

10 céntimos de aluminio 1953

En 1.944 se acuña la moneda de peseta llamada “del uno” que no tenían

ninguna inscripción del nuevo Estado salvo el escudo nacional en el

reverso.

Peseta de cobre 1944

En 1947 comienza a utilizarse el busto de Franco en las monedas.

Peseta de cobre 1947

50 céntimos de níquel 1949

La moneda de cinco pesetas de finales de los años cuarenta era de

níquel y de un tamaño considerable. Su vida fue efímera ya que ese metal

se hizo demasiado valioso y en algunas industrias se fundían las

monedas para niquelar piezas de algunos automóviles.

5 pesetas de níquel 1949

La moneda de 2,5 pesetas de 1953 fue conocida como “el puchades” en

referencia al jugador del fútbol del Valencia de apellido Puchades,

porque la moneda era “un medio duro rubio” al igual que el jugador.

2,5 pesetas de cobre 1953

Ya en 1.957 se usó un grabado de Mariano Benlliure del busto de

Franco para el diseño de todas las monedas. Las de cinco, veinticinco y

cincuenta pesetas tenían un reverso muy moderno para la época ya que

presentaban el escudo de España sobre un águila en actitud de despegue.

5 pesetas de cuproníquel 1957

25 pesetas de cuproníquel 1957

50 pesetas de cuproníquel 1957

10 céntimos de aluminio 1959

Peseta de cobre 1963

50 céntimos de cuproníquel 1963

En 1.966 se renovó el grabado de Franco por uno más acorde con su

edad y se mantuvo hasta su muerte. También se produjo otra novedad:

volvía la plata a las monedas de 100 pesetas, aunque se retiraron de la

circulación en 1.970 por el aumento en el precio del metal y el

acaparamiento del pueblo.

50 céntimos de aluminio 1966

Peseta de bronce 1966

100 pesetas de plata 1966

JUAN CARLOS I

La crisis del petróleo de 1974 frenó bruscamente el proceso de 15 años

consecutivos de desarrollo. Los sucesivos Gobiernos hasta 1977 querían

creer que la crisis era pasajera, pero en realidad ninguno se atrevía a

implantar las duras medidas de ajuste necesarias para paliar la

situación y así, cada año que pasaba iba incrementándose el

endeudamiento exterior hasta casi llegar a un 20% del PIB en los

primeros años de la década siguiente. Esta situación confirmaba que la

economía española se encontraba integrada en la internacional y recibía

de ella tanto los impulsos como los retrocesos.

La incorporación de España a la Unión Europea en 1986 tuvo como

consecuencia inmediata una enorme rebaja en la protección exterior, la

obligación de competir con las economías occidentales para poder

subsistir, la restricción a los Gobiernos para aplicar sus propias

recetas de política económica y la incorporación a un sistema económico

esencialmente dinámico, que obligaba a una permanente actualización del

sistema productivo.

Tras una primera etapa expansiva con una política monetaria restrictiva

y, por tanto, con unos elevados tipos de interés, con un tipo de cambio

de la peseta sobrevalorado respecto al marco alemán, que terminó con un

considerable déficit público, se inició en 1996 un período cuyo objetivo

principal era integrar la economía española en la zona del euro.

Se puede resumir que entre la economía española en la que nació la

peseta como moneda nacional y la economía de la España en la que ha

nacido el euro existe un auténtico abismo. El PIB de finales de la

centuria es nueve veces mayor que el del comienzo de siglo XX y ha

llegado a ser la octava potencia industrial del mundo. La economía

volcada hacia el interior ha pasado a ser una economía comunitaria y

está en condiciones de hacer frente a los grandes retos que exige la

globalización. La reforma del sistema fiscal alumbrada en los Pactos de

la Moncloa, la extensión del Estado de bienestar y el marco adecuado de

las relaciones laborales han facilitado que en los próximos años la

renta “per cápita” española alcance la media comunitaria. La población

activa sigue creciendo, pero no tanto por el crecimiento demográfico

interno sino por la inmigración, con lo que está en buenas condiciones

para aceptar los retos del futuro, aunque de una forma inmediata se

sufran tensiones inflacionistas derivadas del aumento cada vez más

agudizado de los precios de la energía.

MONEDAS DE JUAN CARLOS I

En 1.975 se acuñaron unas nuevas monedas con la figura de Juan Carlos I,

aunque siguieron circulando las de la época anterior. El diseño de las

nuevas emisiones perduró hasta 1980 cuando se modificó para conmemorar

el Mundial de fútbol celebrado en España en 1982.

50 céntimos de aluminio 1975

Peseta de cobre 1975

5 pesetas de cuproníquel 1975

25 pesetas de cuproníquel 1975

50 pesetas de cuproníquel 1975

100 pesetas de cuproníquel 1795

CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL 82

50 céntimos de aluminio 1980

Peseta de cobre 1980

5 pesetas de cuproníquel 1980

25 pesetas de cuproníquel 1980

50 pesetas de cuproníquel 1980

100 pesetas de cuproníquel 1980

En 1982 hubo un nuevo diseño que perduró hasta 1989 y también se

acuñaron monedas de 2 pesetas, aunque sólo hubo dos emisiones 82 y 84, y

de 10 pesetas

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1982

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1982

Peseta de aluminio 1983

Peseta de aluminio 1983

2 pesetas de aluminio 1984

2 pesetas de aluminio 1984

Peseta de aluminio 1985

Peseta de aluminio 1985

5 pesetas de cuproníquel de 1984

5 pesetas de cuproníquel de 1984

10 pesetas cuproníquel 1983

10 pesetas cuproníquel 1983

25 pesetas de níquel 1983

25 pesetas de níquel 1983

50 pesetas de níquel 1980

50 pesetas de níquel 1980

50 pesetas de níquel 1983

50 pesetas de níquel 1983

200 pesetas de cuproníquel 1986

En 1989 se redujo el diámetro de la peseta de aluminio, pasando de 21

a 14 mm. Este nuevo formato se mantuvo hasta 1999 cuando dejaron de

acuñarse.

200 pesetas de cuproníquel 1986

En 1989 se redujo el diámetro de la peseta de aluminio, pasando de 21

a 14 mm. Este nuevo formato se mantuvo hasta 1999 cuando dejaron de

acuñarse.

1 peseta de aluminio 14 mm diámetro

La moneda de cinco pesetas también modificó su diámetro (17,5 mm), su diseño y su composición (cobre, aluminio y níquel)

1 peseta de aluminio 14 mm diámetro

La moneda de cinco pesetas también modificó su diámetro (17,5 mm), su diseño y su composición (cobre, aluminio y níquel)

5 pesetas con el nuevo diseño emitida entre 1989 y 2001

Otra novedad es la aparición de monedas de 500 pesetas con los bustos del rey y la reina en el anverso.

500 pesetas cuproníquel 1989

En la década de los noventa se acuñaron monedas conmemorativas de

efemérides, personajes célebres y de las autonomías políticas rompiendo

así la tradición de que en el anverso apareciera la efigie de la persona

gobernante. De esta forma aparecieron, en determinadas monedas, motivos

referentes a Comunidades Autónomas, personajes célebres y

manifestaciones culturales y artísticas.

200 pesetas cuproníquel 1990 Cibeles. Madrid capital europea de la cultura

200 pesetas cuproníquel 1991 La Cibeles. Madrid capital europea de la cultura

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1992 conmemorativa de los Juegos Olímpicos con la figura del rey.

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1992 con el emblema de los Juegos Olímpicos

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1992 conmemorativa de la Expo 92 de Sevilla con la Torre del Oro

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1992 con La Giralda de Sevilla

50 pesetas de cuproníquel 1992 La Sagrada Familia

50 pesetas de cuproníquel 1992 La Pedrera Barcelona

50 pesetas de cuproníquel 1995 de Expo 92 con el busto del rey

50 pesetas de cuproníquel 1995 de Expo 92 La Cartuja

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1992

200 pesetas cuproníquel 1992 Oso y madroño. Madrid capital europea de la cultura

200 pesetas de cuproníquel 1992 Portador de antorcha (Juegos Olímpicos de Barcelona 92)

5 pesetas 1993 conmemorativas Año Jacobeo

10 pesetas de cuproníquel 1993 (92-98-99-2000)

10 pesetas de cuproníquel 1993 en homenaje a Juan Miró

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1993 País Vasco

50 pesetas de cuproníquel 1993 Extremadura (Puente de Alcántara)

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1993 Camino de Santiago

200 pesetas cuproníquel 1993 Juan Luis Vives

5 pesetas 1994 Aragón (Puerta del Carmen)

10 pesetas de cuproníquel 1994 en homenaje a Pablo Sarasate

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1994 Canarias

50 pesetas de cuproníquel 1994 La Colegiata (Santillana del Mar)

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1994 Museo del Prado

200 pesetas cuproníquel 1994 Las Meninas

5 pesetas 1995 Asturias (Hórreo)

10 pesetas de cuproníquel 1995 en homenaje a Francisco de Quevedo

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1995 Castilla-León

50 pesetas de cuproníquel 1995 Madrid (Puerta de Alcalá)

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1995 FAO

200 pesetas cuproníquel 1995 San Mauricio y la Legión Tebana (Martirio de san Mauricio)

500 pesetas cuproníquel 1995

5 pesetas 1996 La Rioja

10 pesetas de cuproníquel 1996 en homenaje a Emilia Pardo Bazán

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1996 Castilla-La Mancha

50 pesetas de cuproníquel 1996 Felipe V

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1996 Biblioteca Nacional (Madrid)

200 pesetas cuproníquel 1996 Idilio

5 pesetas 1997 Islas Baleares (Menorca)

10 pesetas de cuproníquel 1997 en homenaje a Séneca

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1997 Melilla (Palacio de la Asamblea)

50 pesetas de cuproníquel 1997 Juan de Herrera (El Escorial)

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1997 Teatro Real Madrid

200 pesetas cuproníquel 1997 Jacinto Benavente

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1998 Ceuta

50 pesetas de cuproníquel 1998 Juan Carlos I

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1998 Juan Carlos I

200 pesetas cuproníquel 1998

5 pesetas 1999 Murcia (Fachada de la huerta de las bombas)

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1999 Navarra (Castillo de Olite)

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 1999 Año Internacional de las personas mayores

200 pesetas cuproníquel 1999

25 pesetas de cobre, aluminio y níquel 2000 (busto del rey)

100 pesetas de cobre, aluminio y níquel 2001 última emisión Hispania

Además, en la década de los noventa, se emitieron monedas de 2000

pesetas de plata que, si bien eran de curso legal, estaban destinadas a

coleccionistas.

2000 pesetas de plata 1994 Banco de España

2000 pesetas de plata 1995 Palacio Real

2000 pesetas de plata 1996 La Maja vestida

2000 pesetas de plata 1997 Don Quijote

2000 pesetas de plata 1998 Felipe II

2000 pesetas de plata 1999 Año Jacobeo

2000 pesetas de plata 2000 Carlos V

2000 pesetas de plata 2001 Hispania (Última emisión de la peseta)

https://historiadelasmonedas.wordpress.com/moneda-moderna/la-historia-de-la-peseta/