Macedonia se dividía en dos regiones bien diferenciadas. Por un lado

tendríamos la Baja Macedonia y, por otro, la Alta Macedonia. La Alta

Macedonia es, prácticamente, una zona montañosa. Se dividía en varias

regiones: Elimea, Oréstide, Lincéstide y Eordea. Los habitantes de estas

tierras eran pastores trashumantes; Vivían dispersos en aldeas. Su

Historia la conocemos gracias a Heródoto, Plutarco y Tucídides. La

lengua macedonia no está escrita, por lo que no sabemos exactamente qué

hablaban. Probablemente se tratara de algún dialecto del griego. Estas

fuentes sitúan la estirpe originaria macedonia en las zonas montañosas,

que conquistarían la zona baja. Esta expansión concluiría en torno al

siglo VI a.C. Todos aquellos que se instalaron en las zonas bajas se

dedicarían a la agricultura sedentaria; Mientras en las zonas altas

mantendrían un sistema agropecuario, dividiéndose en pequeños pueblos.

Probablemente, colonias griegas como Pidna o Metona ejercerían cierta helenización en los macedonios. Lo cierto es que en el panteón macedonio encontramos a los dioses griegos, en la corte hay constancia de que se hablaba griego, los meses son griegos, las inscripciones de macedonia también están escritas en griego… Se ha especulado la posibilidad de que las cortes macedonias ejercieran cierta propaganda progriega, quizás porque se querían sentir griegos. Ellos mismos decían descender de la mitología griega. El antepasado común con estos sería Macedón, considerado como hijo de Eolo (Dios del viento). Si nos remitimos a las fuentes atenienses, los macedonios se gobernaban de una forma extraña. La monarquía macedonia, su casa real, tenía dos mitos de fundación: Por un lado, Temeno, hijo de Heracles y fundador de Argos, tendría un hijo, Perdicas, quien fundaría la casa real macedonia. Por otro lado, añadieron a Carano, también hijo de Temeno, como fundador. El parentesco con el propio Zeus sería lo que utilizarían los macedonios para poder acceder a los Juegos Olímpicos como griegos.

CARANO

ZEUS

En cuanto al sistema político, Macedonia era una monarquía, que todos

los habitantes aceptaban, pero en la práctica, sólo ejercía su poder en la

Baja Macedonia. La Alta tenía sus propios reyes. Estos reyes

supuestamente estaban sometidos al rey de la Baja, pero en la práctica

no era así, pues ejercían su poder independientemente de las directrices

emitidas por la Baja. Hubo gran cantidad de luchas dinásticas. La

organización interna es muy mal conocida. Sabemos que la capital era la

ciudad de Pela; Contaban con una asamblea primaria, la cual proclamaba

el monarca (De hecho, si el rey no es proclamado por la asamblea no es

legítimo). Esta asamblea también juzgaría los juicios por traición. Sólo

el rey podía convocarla, no existía un consejo que lo hiciera. En

cuanto al rey, tenía dos poderes a destacar: Por un lado, el religioso,

dirigía las festividades y ofrecía los sacrificios a los dioses en

nombre de todo el pueblo macedonio, y por otro lado, el poder militar;

Era el comandante del ejército. Lo comandaba en persona y además luchaba

como uno más. Por último, también designaba embajadores y dirigía las

negociaciones de guerra y paz. Los macedonios no tenían derecho escrito,

la ley era la palabra del rey. Existían unas normas por escrito

(diagramma), pero el derecho, salvando las distancias, era por

tradición, similar al derecho inglés o americano.

El rey posee bosques, minas, terrenos… en definitiva, es dueño y

señor de todo. Recibía impuestos y acuñaba la moneda con su nombre.

Equipaba al ejército, a diferencia de Atenas, que se equipaba cada uno

de sus ciudadanos por su cuenta y riesgo. El rey estaba siempre rodeado

por una serie de consejeros, llamados philoi (unos “amigos” que

ejercían el consejo real). Estos ocupaban puestos dentro de la

administración. O bien tesoreros, o bien los conocidos como somatophylakes, guardia personal.

AMINTAS

El primer rey del que tenemos constancia es Amintas. Después de él

llegaría Alejandro I.

ALEJANDRO I

Este, durante la segunda guerra médica, se cambió

al bando de los persas (aunque luego se justificara afirmando que, en el

fondo, siempre estuvo del lado griego, ayudándolos desde las sombras…).

Este rey conseguiría asegurar su dominio frente a la Alta Macedonia,

siempre tan complicada de someter en su totalidad. Consiguió controlar

sus fronteras. Sería gracias a él la razón por la que Macedonia

participara en los Juegos Olímpicos, pues inició una política de

helenización del mundo macedonio. Lo apodarían como Alejandro

filoheleno. Tras su muerte llegaría un oscuro y largo periodo de declive

que no levantaría cabeza hasta la llegada de Filipo II.

Perdicas sería

quien sucediera a Alejandro. A destacar de su gobierno sería el

enfrentamiento que mantuvo con Atenas por el control de metales y

madera. Este sería sucedido por Argelao, quien llegaría al poder tras

deshacerse de los demás pretendientes al trono.

ARGELAO

Este nuevo monarca

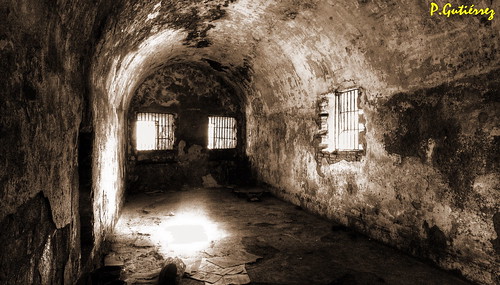

construyó fortalezas y caminos que mejorarían el control y la

comunicación de Macedonia. Estas infraestructuras fueron construidas de

tal manera que Pela, la capital, quedaba como punto neurálgico. Su

política exterior se concentró en mantener buenas relaciones con Atenas y

la Alta Macedonia; Esta última por controlar las fronteras frente a los

ilirios. Tras este monarca llegaría una nueva crisis. Luchas internas,

batallas contra los hilirios, enfrentamientos contra los beocios… En

definitiva, en el largo periodo de siete años se sucedieron cuatro

monarcas (Orestes, Eropo, Pausanias…) que se dedicaron más al

enfrentamiento entre ellos que a dirigir políticamente el reino.

AMINTAS III

Sería

entonces cuando llegaría al trono Amintas III, que mantendría su figura

en el trono durante unos veintitrés años. Durante su reinado, el rey de

los ilirios, Bardilis, bajo la confederación calcídica, ocupó el reino

por la Alta Macedonia llegando hasta la ciudad de Pela. Amintas III, con

la ayuda de los tebanos, conseguiría reconquistar su reino

.

ALEJANDRO II

Tras su

muerte, considerablemente violenta, llegaría al trono Alejandro II,

quien sería asesinado en el año 368 a.C. por uno de sus propios

parientes, quien le sucedería en el trono. En este contexto, los

atenienses comenzaron a atacar a los beocios, que eran aliados de los

propios macedonios. La debilidad del ejército macedonio quedó en

evidencia, pues no sólo los atenienses conquistaron gran parte de

Beocia, sino que el nuevo rey macedonio, Perdicas, inició una campaña de

defensa frente a los ilirios que acabaría en desastre en el año 360

a.C. Esto abrió un periodo de confusión interna hasta la llegada del

conocido Filipo II, que en Octubre del mismo año ascendería al trono

FILIPO II

http://intrahistoria.com/los-origenes-del-reino-de-macedonia/

.