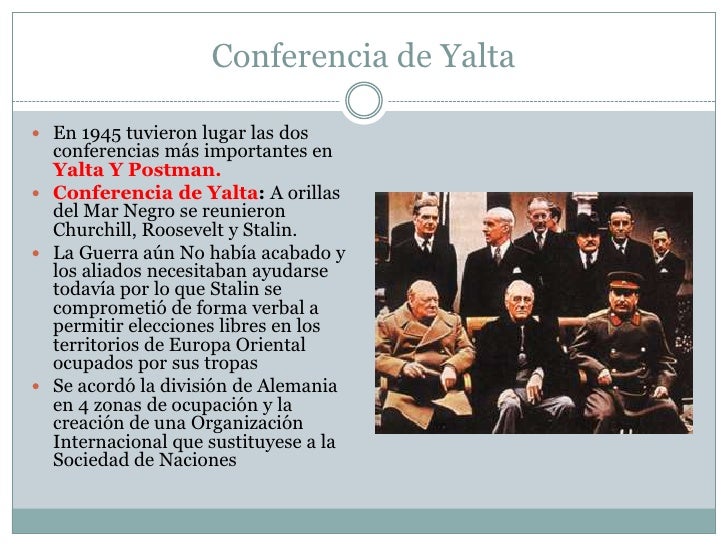

Segunda conferencia de las tres mayores (junto con la de Teherán y Potsdam) celebrada entre las tres grandes potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre los días 4 al 11 de febrero del año 1945. La reunión, llamada oficialmente Conferencia de Crimea y en clave Operación Argonauta, se llevó a cabo en el palacio de Livadia de la ciudad de Yalta (Península de Crimea, Ucrania), enclavada a orillas del mar Negro. A la reunión asistieron el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt; el primer ministro británico, Winston Churchill; y, por último, el anfitrión Josep Stalin, presidente de la URSS. La conferencia se desarrolló a la par que el Ejército Rojo, después de vencer al frente alemán en Polonia, liberaba Varsovia en su avance, que se demostró imparable, y apuntaba hacia Berlín, circunstancia que proporcionó al líder soviético una posición de fuerza y preeminencia en los debates y posteriores acuerdos discutidos en Yalta.La conferencia de Yalta marcó el momento de mayor coordinación militar y política entre los países aliados, al igual que pasara anteriormente durante la celebración de la primera conferencia celebrada por los aliados en Teherán, el 28 de noviembre del año 1943. En Yalta, las tres potencias regularon sus relaciones de fuerza basándose en el principio político de la "esfera de influencia" como preludio de la posterior gestación de la Guerra Fría, y sancionó políticamente el "estado de hecho" derivado de la situación militar en Europa tras la finalización de la guerra. En este aspecto realmente no hubo concesión alguna por parte de las potencias participantes, ya que el dominio efectivo o potencial soviético o angloamericano ya se había definido a lo largo de la propia contienda. En esta conferencia se afrontaron, entre otros, cuatro problemas principales: la cuestión de Polonia, la situación de Alemania en la postguerra, la cuestión del veto al Consejo de Seguridad de la futura ONU, aún en estado embrionario y las condiciones de la participación soviética en la campaña del Pacífico contra Japón.

Antecedentes. Hacia el fin de la guerra

El Desembarco de Normandía, producido el 6 de junio de 1944, constituyó una demostración de fuerza por parte de los aliados, máxime por producirse en un momento especialmente crítico para el desgastado Ejército del III Reich, que tenía serias dificultades de abastecimiento, sobre todo de material bélico. A partir de ese momento, el proceso de derrota del Eje se aceleró a velocidad de vértigo. Tan sólo la ofensiva lanzada por el mariscal von Rundstedt y sus Divisiones Panzer en la batalla de las Ardenas, de diciembre de 1944, hizo vacilar por un momento el avance y los planes de los aliados, tendentes a acabar cuanto antes con el conflicto. Sin embargo, a pesar de tan esplendoroso canto del cisne del Ejército alemán, a principios de 1945 Alemania comenzó a ser invadida por los aliados: los rusos por el este y los ingleses y americanos por el oeste. Los americanos se preparaban para llevar a cabo un cruce inminente del Rin, mientras que Stalin había firmado una paz victoriosa con Finlandia, ocupado Rumanía, Bulgaria, gran parte de Polonia y profundizado bastante en Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Con el III Reich moribundo y con el resultado de la guerra resuelto sin posibilidad de cambio importante alguno, las tres potencias reunidas en Teherán decidieron reanudar las conversaciones a fin de establecer un plan conjunto adecuado para los vencedores, el cual tan sólo quedó al final reducido a un mero reparto del mundo entre los poderosos.

STALIN

ROOSEVELT

CHIURCHILL

Los preparativos

Con la fijación de la fecha y el lugar por parte de Josep Stalin surgieron los primeros roces entre las potencias aliadas. Stalin escogió Yalta al esgrimir la excusa de que las operaciones bélicas que estaba realizando en ese momento el Ejército Rojo en el frente oriental hacían precisa su proximidad al escenario de las batallas. Roosevelt accedió como mal menor a la ubicación de la conferencia en el mar Negro, aunque hubiera preferido cualquier otro lugar del Mediterráneo para así poder encontrarse después con algunas personalidades europeas. En cuanto a Churchill, su postura fue totalmente contraria al lugar elegido, que para él sólo era "bueno para pillar el tifus", aunque al final no tuvo más remedio que aceptarlo toda vez que el presidente norteamericano dio el visto bueno al lugar tras un informe favorable de su embajador en Moscú.

El palacio de Livadia, sede central de las reuniones y residencia del presidente norteamericano, había sido anteriormente residencia de verano de los zares, sanatorio para tuberculosos con la Revolución Rusa y, por fin, cuartel general de los nazis en Crimea, los cuales, tras abandonarlo, lo dejaron totalmente arrasado. Para preparar adecuadamente e lugar y el entorno se enviaron un total de 1.500 vagonetas de ferrocarril cargadas de personal y de materiales (incluyendo árboles trasplantados). La delegación norteamericana fue instalada en el propio palacio de Livadia, con un confort relativo, mientras que los ingleses fueron alojados en el palacio de Voronstov, a diez kilómetros de Livadia, sin comodidad alguna, a excepción de una gran cama para el primer ministro. Josep Stalin se hospedó en la villa de Korciz, a veinte kilómetros de la residencia de Roosevelt.

Los preliminares de la conferencia se desarrollaron de la misma manera que la de Teherán. Stalin visitó inmediatamente a Roosevelt, tras lo cual marcharon al encuentro de Churchill para celebrar la primera reunión conjunta. Durante toda la semana que duró la conferencia se mantuvo un ritmo de trabajo frenético, llevado a cabo a diferentes escalas: plenos extraordinarios, almuerzos de los tres líderes, reuniones informales a dos o tres bandas, reuniones de los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, etc., todo ello bajo el más estricto secreto, y de ahí que, en un principio, las informaciones surgidas de la conferencia fueran muy contradictorias. El secretismo con que se desarrolló la conferencia llegó a hacer pensar a los especialistas en el tema que realmente no se llegó a firmar documento alguno, como así fue hasta que, en 1957 (¡doce años después!), el Departamento de Estado de los Estados Unidos entregó a los periodistas el protocolo completo de la reunión, que constaba de 14 puntos, con la firma de los tres estadistas, el cual se mantuvo en secreto sin motivo aparente alguno

Los preliminares de la conferencia se desarrollaron de la misma manera que la de Teherán. Stalin visitó inmediatamente a Roosevelt, tras lo cual marcharon al encuentro de Churchill para celebrar la primera reunión conjunta. Durante toda la semana que duró la conferencia se mantuvo un ritmo de trabajo frenético, llevado a cabo a diferentes escalas: plenos extraordinarios, almuerzos de los tres líderes, reuniones informales a dos o tres bandas, reuniones de los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, etc., todo ello bajo el más estricto secreto, y de ahí que, en un principio, las informaciones surgidas de la conferencia fueran muy contradictorias. El secretismo con que se desarrolló la conferencia llegó a hacer pensar a los especialistas en el tema que realmente no se llegó a firmar documento alguno, como así fue hasta que, en 1957 (¡doce años después!), el Departamento de Estado de los Estados Unidos entregó a los periodistas el protocolo completo de la reunión, que constaba de 14 puntos, con la firma de los tres estadistas, el cual se mantuvo en secreto sin motivo aparente alguno

La actuación norteamericana fue mostrada porque dos años antes, concretamente el 17 de marzo del año 1955, el rotativo The New York Time publicó un trabajo monográfico titulado Los papeles de Yalta, en los que el entonces consejero especial del presidente, Charles Chip Bohlen, recogió en su cuaderno de notas todo lo dicho y tratado en dicha reunión, con lo que creó, así, la única fuente documental válida y fiable sobre Yalta, en la cual demostraba que el presidente norteamericano se dejó "seducir" por un extraño encanto que sólo él encontró en el líder soviético.

Esa sorprendente facultad de seducción por parte de Stalin sobre Roosevelt provocó, al igual que pasara en Teherán, un duro enfrentamiento y desconfianza entre Stalin y Churchill, puesto que el comportamiento del británico difería radicalmente del líder norteamericano. Mientras que éste último se deshacía en alabanzas por la hospitalidad del general soviético, el primer ministro británico no desaprovechó el momento a la hora de remarcar y poner de manifiesto las diferencias de mentalidad y comportamiento entre la URSS y los pueblos libres de Europa occidental y, sobre todo, respecto a la inclusión o no de Francia en la futura repartición de Alemania después de la guerra, a lo que Stalin y Roosevelt accedieron, aunque eso sí, a modo de favor.

Para concluir con lo prolegómenos, en Yalta, según el informe de Bohlen, hubo un total de ocho sesiones plenarias, otras tantas de ministros de Exteriores, tres cenas y un almuerzo de trabajo.

Esa sorprendente facultad de seducción por parte de Stalin sobre Roosevelt provocó, al igual que pasara en Teherán, un duro enfrentamiento y desconfianza entre Stalin y Churchill, puesto que el comportamiento del británico difería radicalmente del líder norteamericano. Mientras que éste último se deshacía en alabanzas por la hospitalidad del general soviético, el primer ministro británico no desaprovechó el momento a la hora de remarcar y poner de manifiesto las diferencias de mentalidad y comportamiento entre la URSS y los pueblos libres de Europa occidental y, sobre todo, respecto a la inclusión o no de Francia en la futura repartición de Alemania después de la guerra, a lo que Stalin y Roosevelt accedieron, aunque eso sí, a modo de favor.

Para concluir con lo prolegómenos, en Yalta, según el informe de Bohlen, hubo un total de ocho sesiones plenarias, otras tantas de ministros de Exteriores, tres cenas y un almuerzo de trabajo.

Los acuerdos tratados en Yalta

Además de los cuatro puntos principales que se trataron en la conferencia y que supusieron el mayor tiempo empleado en las rondas negociadoras, los tres líderes aliados discutieron sobre Yugoslavia y el papel futuro de la Europa liberada; la redacción de una declaración, un tanto pomposa y a la postre estéril, de los aliados, tanto en tiempo de guerra como de paz; y, por último, sobre la necesidad de someter a todos los criminales de guerra a la justicia para un rápido y ejemplarizante castigo (el futuro juicio de Nuremberg).

El futuro de Alemania

La división de Alemania en zonas de ocupación fue uno de los arreglos más difíciles de la conferencia. El país fue dividido en cuatro sectores de ocupación a cargo de los Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS y Francia, la cual fue incluida tras una dura negociación por parte de Churchill y Roosevelt con Stalin, el cual negaba a Francia tal derecho alegando que el país galo "había abierto la puerta al enemigo en el año 1940 y había contribuido bien poco a esta guerra". Finalmente, fue convencido para que Francia no sólo obtuviera una zona de ocupación, entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, sino también un puesto en la Comisión de Control Aliado, con sede en Berlín, presidida por el secretario del Foreign Office, sir Anthony Eden.

Sobre el asunto de las indemnizaciones de guerra alemanas, se fijó una cuantía, calculada por Josep Stalin, de 20.000 millones de dólares, a pagar en 10 años, de los cuales la mitad irían a parar directamente a la URSS como país que sufrió con más virulencia los ataques alemanes, tanto en lo material como en lo humano. Con esta medida, los aliados pretendieron destruir el militarismo alemán y el nazismo, y asegurarse el que Alemania no pudiera perturbar la paz del mundo en el futuro.

Sobre el asunto de las indemnizaciones de guerra alemanas, se fijó una cuantía, calculada por Josep Stalin, de 20.000 millones de dólares, a pagar en 10 años, de los cuales la mitad irían a parar directamente a la URSS como país que sufrió con más virulencia los ataques alemanes, tanto en lo material como en lo humano. Con esta medida, los aliados pretendieron destruir el militarismo alemán y el nazismo, y asegurarse el que Alemania no pudiera perturbar la paz del mundo en el futuro.

La cuestión de Polonia

La discusión sobre la modificación fronteriza de Polonia fue la que llevó más tiempo en Yalta, debido a que la propia discusión del tema no fue incluida en la agenda de la conferencia hasta después de muchas discusiones y enfrentamientos de posturas. Al final, se estableció su frontera oriental sin discusión alguna por parte de los asistentes, de acuerdo con la llamada línea Curzon (línea de demarcación trazada sobre el río Bug que Lord Curzon, secretario entonces del Foreign Office, propuso al Consejo Supremo al finalizar la Primera Guerra Mundial como frontera oriental de Polonia, establecida de acuerdo al "criterio de las nacionalidades"). Sin embargo, donde sí hubo grandes problemas fue al establecer los límites occidentales. Roosevelt y Churchill propusieron una línea a lo largo del río Oder, continuándose hacia el sur por el Neisse occidental, a lo que se negó en redondo Stalin, por lo que se decidió que las fronteras definitivas serían fijadas en un futuro tratado de Paz con la Alemania vencida, el cual nunca se llevó a cabo para tratar el problema polaco, lo que permitió a los rusos realizar su propio arreglo una vez que Polonia cayó bajo la influencia soviética. Polonia acabó cediendo a la URSS la Bielorrusia occidental y la Galitzia oriental a cambio de una futura conferencia de paz que nunca se llevó a cabo.

En cuanto al segundo punto a tratar referente a Polonia, el de la composición de su Gobierno, las negociaciones fueron un completo fracaso para los intereses aliados, en especial para Gran Bretaña. Stalin logró el compromiso de americanos y británicos de aceptar un reajuste en el Gobierno provisional de Lublin, con la entrada de representantes de la resistencia interior y del Gobierno polaco de Mikolajczyk en el exilio londinense. A este respecto no deben pasarse por alto dos aspectos fundamentales: primero, que Polonia había constituido para Gran Bretaña el leit motiv de su entrada en la Segunda Guerra Mundial; y segundo, que una vez en marcha la guerra, el llamado Gobierno provisional de Lublin no fue otra cosa que una marioneta impuesta por Moscú, erigida con el único objetivo de contraponerse legalmente al Gobierno en el exilio de Londres de Mikolajczyk. La hipócrita promesa soviética de organizar una elecciones libres en Polonia, vigiladas bajo la atenta mirada de un escrutinio severo, resultaron ser un vehículo perfecto para que Moscú instalase todo el aparato comunista en ese país que acabó por edificar la nueva Polonia, al igual que hiciera con el resto de sus países satélites.

En cuanto al segundo punto a tratar referente a Polonia, el de la composición de su Gobierno, las negociaciones fueron un completo fracaso para los intereses aliados, en especial para Gran Bretaña. Stalin logró el compromiso de americanos y británicos de aceptar un reajuste en el Gobierno provisional de Lublin, con la entrada de representantes de la resistencia interior y del Gobierno polaco de Mikolajczyk en el exilio londinense. A este respecto no deben pasarse por alto dos aspectos fundamentales: primero, que Polonia había constituido para Gran Bretaña el leit motiv de su entrada en la Segunda Guerra Mundial; y segundo, que una vez en marcha la guerra, el llamado Gobierno provisional de Lublin no fue otra cosa que una marioneta impuesta por Moscú, erigida con el único objetivo de contraponerse legalmente al Gobierno en el exilio de Londres de Mikolajczyk. La hipócrita promesa soviética de organizar una elecciones libres en Polonia, vigiladas bajo la atenta mirada de un escrutinio severo, resultaron ser un vehículo perfecto para que Moscú instalase todo el aparato comunista en ese país que acabó por edificar la nueva Polonia, al igual que hiciera con el resto de sus países satélites.

La URSS en la Guerra del Pacífico

En Yalta también se estableció un acuerdo importante en el que se recogía una futura declaración de guerra por parte de la URSS contra Japón, un vez que la guerra en el continente europeo finalizase. La razón principal de tal medida se debió a los informes que poseía el presidente Roosevelt en los que sus asesores militares le hicieron saber que sin ayuda militar la guerra en esa parte del mundo se prolongaría aún mucho tiempo, creencia que luego se demostró infundada ya que el error por parte aliado fue el de no conocer con exactitud el verdadero estado de las fuerzas niponas, sobreestimando en demasía unas fuerzas que en realidad era mínimas. De todas formas, una vez derrotada Japón por los norteamericanos, la URSS reclamó las compensaciones pactadas en Yalta, aunque no tuvo que participar en la campaña. En pago a lo acordado, la URSS recibió en la región de China y del Pacífico todos los territorios y privilegios anteriores a la guerra ruso-japonesa del año 1904-1905: la parte meridional de las islas Sakhalin y Kuriles, concesiones del ferrocarril de Manchuria, el establecimiento de Port Arthur como base naval de la URSS y la internacionalización del puerto de Darién con prioridad de uso para los soviéticos.

El germen de la futura ONU

Los tres líderes aliados acordaron convocar una reunión en el mes de abril del mismo año, en San Francisco, para tratar la fundación de la futura ONU. En líneas generales, Stalin no se opuso a que el armazón de la futura organización supranacional fuera muy parecido al dibujado por Roosevelt en la Conferencia de Dumbarton Oaks, el 8 de octubre del año 1944. Pero, por contra, sí consiguió mediante una serie de impedimentos de todo tipo que un organismo, no nacido aún, tuviese defectos importantes como, por ejemplo, la presencia de Rusia, Ucrania y Bielorrusia en la Asamblea General como miembros distintos (antes de eso, Stalin había pedido sin rubor alguno la inclusión de las 16 repúblicas federadas de la URSS).

Más grave fue la cuestión, propuesta por la URSS y aceptada por las dos potencias, del reconocimiento a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la futura ONU del veto a las resoluciones que consideraran contrarias a sus intereses nacionales e incluso de la propia discusión de las cuestiones, con lo que se preparó de ese modo la paralización de toda controversia relacionada con dos o mas miembros permanentes. Tal circunstancia era como admitir una parálisis para la Organización, circustancia que con el transcurrir del tiempo se acabaría confirmando.

Más grave fue la cuestión, propuesta por la URSS y aceptada por las dos potencias, del reconocimiento a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la futura ONU del veto a las resoluciones que consideraran contrarias a sus intereses nacionales e incluso de la propia discusión de las cuestiones, con lo que se preparó de ese modo la paralización de toda controversia relacionada con dos o mas miembros permanentes. Tal circunstancia era como admitir una parálisis para la Organización, circustancia que con el transcurrir del tiempo se acabaría confirmando.

La declaración sobre la Europa liberada

Uno de los puntos más criticados de la Conferencia de Yalta fue la solemne Declaración sobre la Europa LIberada, redactada por el Departamento de Estado norteamericano y aceptada en su totalidad por el resto de aliados. En dicho memorándum, estructurado a modo de ideario político y moral a seguir en el futuro, se hizo una declaración de principios y de intenciones, estipulando que "serán ayudados a formar Gobiernos provisionales ampliamente representativos de todos los elementos democráticos, comprometiéndose a establecer, cuanto antes, mediante elecciones libres, los Gobiernos que correspondan a la voluntad de los pueblos".

Sobre el papel tales principios sonaban muy bien, pero al llevarlos a la práctica cada potencia los interpretó a su manera. Roosevelt se sentía profundamente decepcionado por los criterios colonialistas de Churchill y por la postura de Stalin de no respetar las formar más elementales del sistema democrático. Por su parte, Churchill se oponía frontalmente a cualquier tipo de aspiración nacionalista o independentista de los pueblos coloniales, a la par que no veía con agrado el apoyo descarado de Stalin a los comunistas de Polonia y Rumanía para que éstos se hicieran con el poder en sus respectivos países. Por último, Stalin era partidario, como cuestión prioritaria, de liquidar a los alemanes pues "siempre buscarían la revancha", amén de pretender actuar libremente en las esferas de influencia reconocidas anteriormente por el propio Churchill.

La utópica manifestación de buenas intenciones le concedió a la URSS la suficiente apariencia de buena fe y autoridad entre los países del Este como para facilitarle, en el transcurso de los siguientes años, la ocupación de los mismos.

Otros acuerdos alcanzados

La URSS consiguió la revisión de la Convención de Montreux, del año 1936, de la que salió el Estatuto de los Estrechos, que posibilitaba la no dependencia del control de los turcos en la zona.

En Yugoslavia se formaría un Gobierno de unidad nacional presidido conjuntamente por el líder comunista partisano Tito y por Lubasic. Stalin albergaba en Yugoslavia los mismo deseos y tentativas pensados para Polonia, pero sus planes acabaron de forma muy distinta.

En Yugoslavia se formaría un Gobierno de unidad nacional presidido conjuntamente por el líder comunista partisano Tito y por Lubasic. Stalin albergaba en Yugoslavia los mismo deseos y tentativas pensados para Polonia, pero sus planes acabaron de forma muy distinta.

Resultado de la Conferencia de Yalta

De forma muy sucinta, la Conferencia de Yalta más que establecer acuerdos duraderos formalizó unos hechos y evidencias que ya habían sido decididos anteriormente. Los objetivos trazados en esta reunión, tendentes a la consecución de una paz estable y duradera, basada en una perfecta coexistencia de las potencias mediante el reparto de las esferas de influencia, fracasaron totalmente, toda vez que tras Yalta y luego Potsdam el mundo se vio nuevamente amenazado por una posible guerra al formarse dos bloques totalmente antagónicos apoyados por sus respectivos países satélites.

Los obstáculos surgidos entre los Tres Grandes no fueron zanjados en Yalta, como se pretendía, con un consiguiente aumento de la presión política entre los países de la Europa occidental y la oriental, de tal manera que fue necesaria la celebración de una tercera conferencia en Potsdam.

Roosevelt se marchó de Crimea convencido de que había demostrado su autoridad entre los Grandes y aducía, como argumento a tal creencia, que siempre había aparecido en el centro de las fotos oficiales. Sin embargo, los hechos posteriores confirmaron todo lo contrario. El 12 de abril de ese mismo año murió Roosevelt, víctima de una poliomielitis que le aquejaba desde hacía varios años, por lo que no pudo ver cómo sus ímprobos esfuerzos de Yalta se iban derrumbando poco a poco.

http://www.enciclonet.com/articulo/conferencia-de-yalta/#

Los obstáculos surgidos entre los Tres Grandes no fueron zanjados en Yalta, como se pretendía, con un consiguiente aumento de la presión política entre los países de la Europa occidental y la oriental, de tal manera que fue necesaria la celebración de una tercera conferencia en Potsdam.

Roosevelt se marchó de Crimea convencido de que había demostrado su autoridad entre los Grandes y aducía, como argumento a tal creencia, que siempre había aparecido en el centro de las fotos oficiales. Sin embargo, los hechos posteriores confirmaron todo lo contrario. El 12 de abril de ese mismo año murió Roosevelt, víctima de una poliomielitis que le aquejaba desde hacía varios años, por lo que no pudo ver cómo sus ímprobos esfuerzos de Yalta se iban derrumbando poco a poco.

http://www.enciclonet.com/articulo/conferencia-de-yalta/#